太古から姿を変えずに生き続けている「生きた化石」と称されるシーラカンスについて、ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」の飼育展示統括部長・岩田雅光さん(58)が中心となり、インドネシア・スラウェシ島の水深160~200mで、これまで確認されなかった繁殖につながる可能性があったり、大きく口を開けたりする行動の様子の撮影に成功した。

NHKの取材班と行われた調査で、一連の内容は2日午後9時から「NHKスペシャル『ディープオーシャン 幻のシーラカンス王国』」で放送する。

岩田さんは20年以上にわたってシーラカンスの研究に携わっており、これまでインドネシアには14回赴いて現地調査を展開。今回はNHKから依頼を受け、昨年8月に取材班とともに訪れた。

ほぼ360度見渡せる球体の透明な潜水艇に乗り込み、岩田さんを含む国内外の研究者によるチームは8時間ごとに交代しながら、深海中のシーラカンスの観察・撮影を72時間続けた。従来の調査手法は自走式水中カメラ(ROV)に限られ、撮影できる映像の範囲や時間に限界があった。

「これまではシーラカンスを観察し、何匹か一緒にいたとしても関係性を持っているかは見えなかった」と岩田さん。子どもを産むことは分かっているが、詳しい生態は未知のままだが、最大で8匹のシーラカンスの群れを発見し、他の個体を意識して異性にアピールするような姿が見られたという。

2005年から調査に携わる中で、「個人的にはシーラカンスにかかわるようになって、ものの見方が変わった。見つけにくいものを探していく、だめでもいいから挑戦していくというふうに」と笑う。その上で「今回の結果は、大きなパズルの小さなピースを見つけたにしか過ぎない。他の人が手繰り寄せたピースと合わせ、いつか一つの形になる」と今後の展望を描く。

シーラカンスは4億年前と変わらぬ姿をとどめており、脊椎動物が海から上陸を遂げる進化過程にいた特別な魚の生き残りとして、科学的に重要な意味を持つ。その希少性から、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストで絶滅危惧種に指定されている。

(写真:繁殖につながる可能性がある行動などを確認した岩田さん)

ニュース

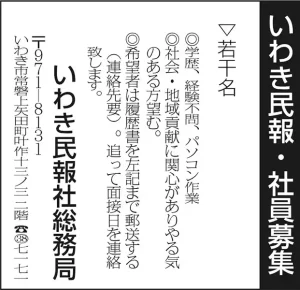

シーラカンスの新たな行動確認 アクアマリン・岩田さん中心に 2日にNHK放送