市下水道事業課は3日、1日から小名浜大原の市中部浄化センターで、下水汚泥等利活用施設の運用を開始したと発表した。同課によると、市内で発生する下水汚泥、し尿・浄化槽汚泥を集約し、そこから生じるバイオガスを燃料に発電を行い、バイオガス取り出し後の汚泥から固形燃料化物を製造し、エネルギーとして利活用を図る。

一連の取り組みは東北地方で初めて。民間資金活用による社会資本整備(PFI)方式を導入して官民連携で施設を整備し、20年間の維持管理運営まで一体的に実施。コストを大きく削減するとともに、環境に配慮した生活排水処理施設となっている。

市では生活排水処理施設の再編を進め、北部(平下神谷)、中部、南部(錦町)の3浄化センター体制に。その中で焼却処理していた下水汚泥や浄化槽汚泥について、新たに嫌気性消化施設や固形燃料化施設を建設し、化石燃料の代わりとして使えるようにした。

下水汚泥等利活用施設の付帯設備として、この過程で生じるバイオガスで発電することで、固定価格買い取り制度(FIT)を通じて再エネ電力として使用できるほか、固形燃料化物を基にし、下水処理場に熱供給することで、官民による地産地消のエネルギー循環を実現させる。

コスト面では20年間で約120億円の削減が見込まれる。内訳は、衛生センターや中部浄化センター焼却施設の建て替えに約40億円、維持管理費に約80億円(ガス販売収入の約10億円を含む)。温室効果ガス削減効果としては、二酸化炭素で年間約7700t相当を減らせる。既存焼却施設などの二酸化炭素排出量と比較して約96%の削減で、一般家庭約2600世帯の1年分の温室効果ガス排出量と同程度に当たるという。

事業費は約154億8千万円(うち設計・建設費は約68・2億円)。運営は特別目的会社・グリーンサイクルパワーいわき。施設能力は1日当たり54・8トン。固形燃料化物製造量は年間約4700トン。

(写真:中部浄化センターの下水汚泥等利活用施設=市資料より)

ニュース

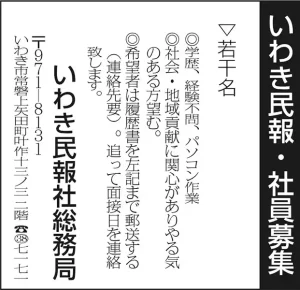

下水汚泥をエネルギーに いわき市中部浄化センター 東北初の施設運用開始