遠野町地域おこし協力隊として、令和3(2021)年4月から約3年間にわたり伝統の手漉(す)き和紙「遠野和紙」の技術継承に努めてきた、高嶋祥太さん(39)=山形県東根市出身=。

昨年4月に同隊を「卒業」後、遠野町上遠野に定住して遠野和紙の製造、販売を行う「キガミヤ」を起業した。書道家としても活動しており、和紙漉きから書の制作、額装まですべてワンオペで行う全国でも珍しい取り組みが注目を集める。

8日からは昨年に引き続き、27歳で早世した遠野出身の歌人田部君子を取り上げた作品展を市勿来関文学歴史館市民ギャラリーで開催し、君子の短歌の魅力とともに、遠野和紙の可能性を発信している。

高嶋さんは最後の遠野和紙職人・瀬谷安雄さん=2014(平成26)年没、享年89=の遺志を継ぎ、歴代の協力隊員が伝承してきた和紙製作に携わった。

在籍中は遠野和紙を生かした地域づくり団体「伝統工芸遠野和紙・楮保存会」(遠野町地域づくり振興協議会)とともに、原材料となる楮(こうぞ)、トロロアオイの栽培から紙漉きまで、すべての製作工程を習熟してきた。

活動の傍ら、日展で活躍し、古里の初代名誉市民となった書家で故・植松弘祥氏に師事してきた腕前を生かし、遠野で書道教室を主宰。さらに遠野和紙の可能性を広めるために遠野和紙芸術文化研究会を立ち上げ、身近な暮らしの中で遠野和紙の魅力を感じてもらおうと、同保存会などと連携してインテリアとしても使えるデザイン性の高い照明「遠野和紙あかり」を創作し、周知を図るベントも開催している。

協力隊卒業後は、遠野和紙の魅力を全国に発信するため、「生紙(生漉き紙)」を意味する屋号の「キガミヤ」を開業し、これまでの経験や書道家としての人脈を生かし、都内に販路を開拓。和紙職人としても、いわき市遠野出身の染織作家で、埼玉県川越市を拠点に活動している奥野セツ子さんの協力を得て、コチニールや、クヌギ、クワ、ヤマモモなどの草木染めで色を入れた新たな遠野和紙を生み出した。

会期は3月9日まで。開催時間は午前9時~午後5時(最終入館は同4時半)。19日は休館日。

(写真:作品展を開催している高嶋さん)

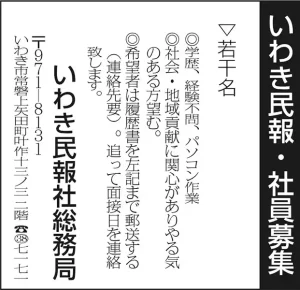

ニュース

遠野和紙の魅力と書を掛け合わせ 元地域おこし協力隊・高嶋祥太さん起業